【読書】『悪童日記(アゴタ・クリストフ著)』を読んだ感想――その美少年像は、女の妄想か歴史の実在か。

※ネタバレあり!

「その本、おもしろいですよね」。

会社からの帰路、電車の中で急に声をかけられた。

驚いて、読んでいた本から、話しかけてきた見知らぬ人物に視線を移す。

50歳くらいの中年女性だった。

黄昏の帰宅ラッシュの電車の中で、僕と同じくシートに席を確保できたのだから、大阪都心から乗り込んだ、どこかの企業の勤め人だろう。服装もラフなスーツで、専業主婦やパートタイマーなどには見えない。

ははん、いかにも、この本が好きそうな女だな。

と、思った。

真面目で平凡な人生に厭いていて、残酷な美少年にめちゃくちゃに壊されてみたいという衝動を抱えるタイプ。

完全に僕のステレオタイプ的推測に過ぎないのだが、当たらずも遠からずに違いない。

「怖くないですか、それ。でも、おもしろいですよね。すっごく印象に残ってて忘れられなくて。表紙を見て、すぐに、あっ、て思ったんです」

笑顔の女が言葉を重ねる。思いがけず街中で同胞を見つけた被差別民のように、声が弾んでいる。

返答に窮した。

第一に、電車の中で急に見知らぬ他人に声を掛けられる経験など皆無に等しかったので、びっくりしていた。

第二に、まだ半分ほどしか読んでおらず、残虐なシーンはすでに何箇所か出てきていたが、それが彼女のいう「怖い箇所」と同一とは限らなかった。

というか、そうでない可能性が高かった。

後述するが、僕はその時点で、別の「そういうタイプの女」のせいで、この物語の結末の一部をネタバレされており、そこから推測するに、「もっとも怖い箇所」はまだ訪れていないはずだった。

第三に、この本は欧米でベストセラーとなっており、日本でも相当数の読者を獲得しているはずであり、ある電車の中で、ある男がこの本を読んでいたからといって、別に声を掛けるほどの珍事ではないはずだった。

しかし、女にとっては、この本を読んでいる男を電車の中で偶然に見かけるという出来事は、なにか特別な意味を持つことだったのだろう。

ありふれているに違いない出来事に特別な意味づけをし、見知らぬ他人に声を掛けるという突飛な行動に走ってしまうあたり、やはり「そういうタイプ」の女だなぁと思った。

「有名な本みたいですね」と答えるのが精一杯だった。

「三部作なんですよ。全部読んじゃいました」と女が言う。

著者略歴に、「目下彼女(注:著者のアゴタ・クリストフ)は前二作と合わせて三部作を成す予定の第三作を執筆している」という記述があり、それに目を通していたので、「そうみたいですね」と答える。

第三作の執筆中に著者が精神に異常をきたし自死をしていたらおもしろいのにな、と思っていたが、どうやら、アゴタ・クリストフは無事に三部作を完結させたらしい。(この文章を書いてる時点で、第二作の『ふたりの証拠』を読んでいる途中。)

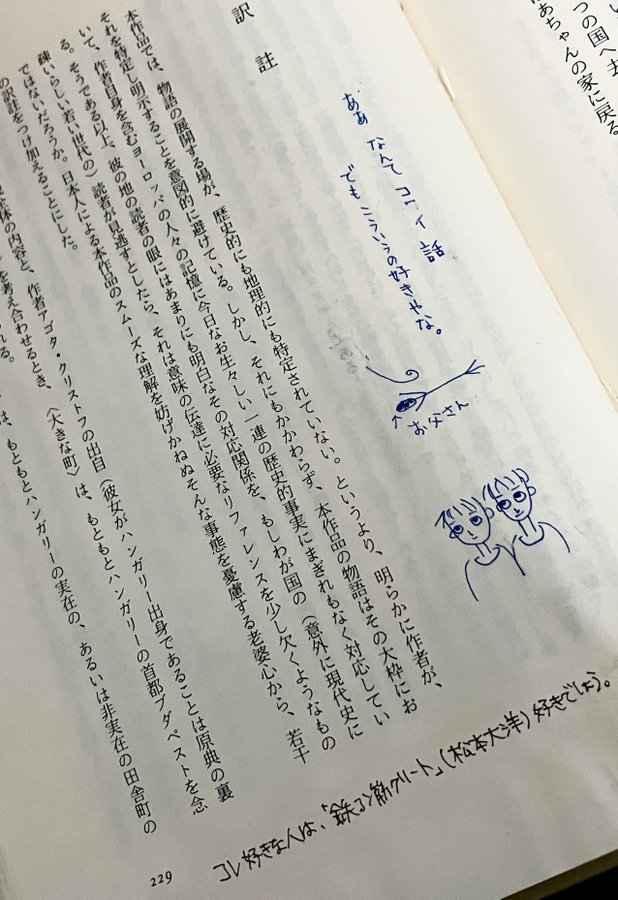

「図書館で借りた本なんですけど、見てくださいよ、こんな書き込みがあって……」と、僕は、「別のそういうタイプの女」が図書館の本に非常識にもペンで書きつけたメモを見せる(画像参照)。

女ではない可能性もあるが、しかし、でも、絶対に男じゃないと思う。

当該メモは、「訳註」の1ページ目に書かれていた。

物語の舞台は、著者アゴタ・クリストフが幼少期を生きたのと同じ時代・同じ国である。

つまり、第二次世界大戦末期のナチス占領下のハンガリーだ。

訳者(堀茂樹)が熱のこもった訳註(解説)を付していた。ホロコースト(ジェノサイド)に対する訳者の強い嫌悪感が、訳註の文章からひしひしと感じられた。

海外文学では、時代背景を知っているのと知らないのとでは、物語のおもしろさに雲泥の差がでるので、訳註に逐次目を通すことは必須だった。

その最初のページに書かれていたのだから、どうしても目に入ってしまった。

地面に倒れた棒人間に矢印が向けられ、「お父さん」との補足がある。

どう考えても、「お父さん」は死ぬらしい。

それを目にして、舌打ちがでた。

ふざけんなよ、クソ女。

女でない可能性もあるが、主人公の双子と思われるキャラクターの絵柄からして、僕の中では「『ちびまる子ちゃん』(往年の少女漫画雑誌『りぼん』)世代の女」だと確定していた。

この「ネタバレ女」が何歳のときに書いたメモかは不明だが、おそらく存命中なら、電車の中で声を掛けてきた女と同じく40~50代といったところだろう。(「さくらももこ」のエッセイに一時期ハマっていたので、その年代の腐女子の絵柄を知っている。)

いや、もう少し若い可能性もある。なぜなら、『鉄コン筋クリート』を薦めているからだ。意外に僕と同じ30代かもしれない。もしかすると、20代や10代かも。

年齢は不明だが、「ネタバレ女」が、いちいち自身の感想(ネタバレ含む)を図書館の本の目立つ箇所にペンで書きつけずにはいられない、「そういうタイプの女」であることは明白だった。

図書館に返却する前に、修正テープできれいに消してやった。

ネタバレ女のメモを見せながら、「人気の本みたいですね」と、僕は電車の中で声を掛けてきた女に再び言う。

「図書館の本って、ときどき、こういう書き込みがあるから愉しいですよね」と、女が言う。

ネタバレでなければ、同感だった。実際、『鉄コン筋クリート』もいつか読んでみようと思っている。しかし、ネタバレはいただけない。

降車駅に着いたので、「僕も続編を読んでみますね。ありがとうございました」と意味不明の礼を女に述べ、笑顔でペコペコお辞儀までして、開いたドアから電車を降りた。

●

美少年のイノセンスが汚されるという設定は、いつの時代も腐女子たちの好物だ。

主人公である双子の少年たちは、戦禍の激しくなった都市部から、祖母の住む田舎町に疎開させられる。しかし、国境近くの辺境の町にも、戦争の影は確実に忍び寄ってくる……。

彼らの生活は一変する。

生き抜くためには、自分たちだけが頼りだ。

他者の判断に頼っていては、戦時を生き抜けないことを少年たちは早々に知る。

善悪の判断さえ自分たちでしなければ、とても生き抜ける状況ではない。

占領軍(ナチス)も、戦後にやってきた解放軍(ソ連赤軍)も、疎開先の祖母も、自分たちを疎開させた母も、町の人間も、教会の司祭も、神でさえも、双子は、誰の言いなりにもならない。

自分たちが生き抜くために、彼らは、自ら、考える。

結果として、読者からすれば残虐で非道な行為を行う。何度も。躊躇なく。平然と。

「悪童」ならずして、戦時を生き抜くことはできない。

「ぼくたち、何ひとつ悔いていません。悔いることなんか、何もないんです」

長い沈黙ののち、彼が言う。

「私はね、窓から何もかも見たのだよ。あの一切れのパン……。しかし、懲罰は神だけの権限なのだ。お前たちに、神の代理を務める資格はない」

ぼくらは黙っている。

少年たちの「生への希求」はあまりに純粋で、一種のイノセンスは保たれているのだが、戦時下という過酷な状況の下で、彼らの行為は、結果的に「悪童」のそれにならざるを得ない。

母が置いていってくれた服がぼろぼろになっていくように、第三者の目からすれば、彼らはどんどん汚れていく。

最初は小動物を殺すことから「訓練」を始める双子。猫を殺してもなにも感じないよう、自分たちの精神を鍛えるのだ。

互いに殴り合って、身体を鍛える。周囲にわざと嫌われ、侮蔑の言葉を浴びせかけられることで精神を鍛える。

自らを鍛え上げた双子は、物語の最後になにをしでかすのか。

読者は気になって仕方なくなるだろう。(僕の場合は「ネタバレ女」のせいで愉しみの一部を奪われたが。)

「純粋無垢な美少年の双子が、悪童に堕ちていく」というのが物語の大筋なのだが、問題は、この双子の少年は、著者アゴタ・クリストフの完全なる創作(妄想)なのか、それとも、著者の幼少期の実在の記憶が色濃く反映されたものなのか、どちらなのかということだ。

僕にとってそれが重要である理由は、前者の場合、著者も結局は腐女子の一員に過ぎず過激な描写で自分や読者を煽っているに過ぎず、そうなると僕は逆に冷めてしまうのだが、後者の場合、双子のモデルが現実に存在したということで、幼い少年が残虐無道な行為に走らなければ生き抜くことができなかった時代が確かにあったということで、その「事実」に興奮できるからだ。

今も現在進行形でウクライナやガザでは僕が想像もできない地獄が繰り広げられているのだろうが、ニュースで取り上げられる被害者たちはあくまで「客体」としてとりあげられる。つまり、行為(戦争)の結果の産物に過ぎない。それを見ても「かわいそう」という感想しか抱き得ない。

一方で、彼らを行為の「主体」としてとりあげたドキュメンタリーなどでは、彼らの人間としての葛藤などが存分に垣間見られる。そこから得られる感慨は、決して「かわいそう」の一言で片付けられるものではなく、非常に広範で複雑なものとなる。

不謹慎かもしれないが、苦難の中で生き抜こうとする彼らの姿に、恵まれた日本社会で生きる僕が「生きる勇気」をもらったりもする。

過酷な運命に必死に抗おうとする人の姿は、端的に、僕を鼓舞する。興奮させる。

さまざまな悩みを抱えた読者に生きる勇気を与えてくれる小説や物語は数多あるが、それが完全なる創作だと知っている読者を鼓舞するには、著者には相当の筆力が求められる。「真っ赤な嘘」で人を感動させるテクニックが要求される。

一方で、その物語が現実をモデルにしたものであれば、そこまでの表現力は求められない。事実を描写するだけで、ある程度は読者を勇気づけられる。

端的に言うと、そういうことだ。

本書の読了後に、「なにをしてでも生き抜いてやる」「自分が正しいと思ったことを強かに成し遂げてやる」という興奮を僕が覚えたのは事実なのだが、当の双子が著者の完全なる創作だとすると、少し興奮が削がれてしまう。

さて、結論から言えば、どうやら、やはり著者は、幼少期から亡命にいたるまでの自身の体験をモデルに本書を書いたようだ。

双子の悪行は、戦時下およびソ連占領下のハンガリーで、著者が実際に行ったり、周囲の人々から見聞きしたことを物語化したものということになる。

ナチスのジェノサイドやソ連共産党の全体主義などを主題に扱った出版物は非常に多く、僕もいくつかは読んでいる。

それらの記憶ともリンクし、当時の過酷な社会を行きぬいた人びとを象徴する「美少年の双子」に、興奮せずにはいられない。

また、自身の体験から得た情動を、双子に託して、物語として記さずにはいられなかった、アゴタ・クリストフというひとりの女性の存在にも興奮せずにはいられない。

もちろん、断っておくが、僕が興奮したのは「事実」だけではもちろんない。

「物語」としても非常に興奮した。

著者は、あくまで事実(経験)を基盤としつつも、読者をさらに愉しませる仕掛けをいろいろと散りばめている。

そのギミックは、僕を含む多くの読者にとっては「初体験」のものであるはずで、興奮の度合いはいっそう大きくなる。

訳者による「あとがき」がほぼすべてを説明しているのだが、自分用の備忘録としても記しておく。

①「ぼくら」という「複数一人称形式」の小説。

これもネタバレになるが、本書において、双子の「2人」は、ラストシーンまで完全に同化している。ばらばらに考えることをしない。だから、「ぼくら」という主語で物語を進めても支障が出ない。

僕は「複数一人称形式」の小説をこれまで読んだ記憶はない。(記憶にないだけかもしれないが。)多くの読者も同様のはずで、まずそこが新鮮だ。

「まさにその点だよ、その点が異常なんだ。あの二人は、考えるのもいっしょ、行動するのもいっしょだ。二人で、周囲からかけ離れた、特殊な世界に生きている。彼らだけの世界だ。ああいうのは健全じゃないよ。不気味なほどだよ。うん、実際あの子たちの様子は、おれには不気味だ。とにかく変わっている。いったい何を考えているのか、外からは絶対に測り知れないんだからな。年の割りに、あまりにも大人びているよ。ものを識りすぎているよ」

②「日記形式」の小説。

この小説は、主人公の〈ぼくら〉が疎開先で書き綴った「作文集」という体裁をとっている。一般的な一人称形式の小説とは一味違って、あくまで物語の世界の中で実在する作文ということになる。彼らの「語り」は、僕ら読者だけでなく、物語の中の他の登場人物たちにも読まれ得る存在だ(もちろん〈ぼくら〉は、時が熟すまでその作文集(日記)を隠すのだが)。

ぼくらには、きわめて単純なルールがある。作文の内容は真実でなければならない、というルールだ。ぼくらが記述するのは、あるがままの事物、ぼくらが見たこと、ぼくらが聞いたこと、ぼくらが実行したこと、でなければならない。

さらに、作文集に記されたことは「真実」である、と提示される。

➂主観を排した文体。

この小説のおもしろい点は、作文(日記)でありながら、主観を徹底的に排除している点だ。

「〈小さな町〉は美しい」と書くことは禁じられている。なぜなら、〈小さな町〉は、ぼくらの眼に美しく映り、それでいて他の誰かの眼には醜く映るのかも知れないから。

同じように、もしぼくらが「従卒は親切だ」と書けば、それは一個の真実ではない。というのは、もしかすると従卒に、ぼくらの知らない意地悪な面があるのかも知れないからだ。だから、ぼくらは単に、「従卒はぼくらに毛布をくれる」と書く。

ネタバレしまくると、〈ぼくら〉は、父親以外にも人を殺しまくる(嘱託殺人や未遂含む)のだが、その行為は客観的に記述されても、それに対して彼らが何を思ったか(主観)は一切記述されない。

普通の小説ならば、主人公がなにかインパクトのある行為を行うに際しては、むしろ行為よりも、その内面(葛藤・懊悩)が執拗に描写されるものだが、それが一切ない。

一切ないことで、逆に、〈ぼくら〉の不気味さ、そして、不気味な存在を生み出してしまった当時の社会情勢の過酷さをいっそう強く感じとることができる。

ぞくぞくする。興奮する。

●

さて、このブログ記事を書き終わるまでに、続編である『ふたりの証拠』『第三の噓』も読了してしまった。

上記の①~➂のフィクションとしてのギミックがさらに重要度を増し、一種のミステリ小説のようにもなってくる。

最大の謎は、〈ぼくら〉は本当に〈ぼくら〉だったのかということだ。

第1作の『悪童日記』でも、〈ぼくら〉は本当は双子ではなく、「双子(相棒)」の存在は、孤独な少年が妄想で作り出した「イマジナリーフレンド」に過ぎなかったのではないかと疑わせる記述があった。

しかし、ラストシーンで、〈ぼくら〉は物理的に分かれた(国境のこちらとあちらに)という記述があった(あくまで「作文」だが)ので、読了時点では、やはり〈ぼくら〉は2人とも実在していたようだと結論付けた。

第2作、第3作では、その実在がとことんあやふやになってくる。

『ふたりの証拠』では冒頭に、〈ぼくら〉の名前が「リュカ(LUCAS)」と「クラウス(CLAUS)」だと明かされる(アナグラムになっている)。しかし、物語は〈リュカ〉の青年期に終始し、そして、ラストには〈リュカ〉が記していた「作文」は完全なるフィクションだと明かされる。

しかし、『第三の嘘』では、国境のこちらとあちらに分かれていた双子が、実際に、とうとう再会することによって、三部作に幕が降ろされる。

物語は終わっても、「〈ぼくら〉の実在」に関する読者の疑念は潰えず、訳者のようにさらなる真相を求めだす読者が現れる。

一方、僕の最大の興味は、本当の意味での「悪童」の実在にある。著者が生きた戦時下のハンガリーで、そのような「悪童」がいたのかいなかったのかだ。

『ふたりの証拠』で〈リュカ〉は、ある母子と一緒に暮らすようになるのだが、その子ども〈マティアス〉の存在が興味深い。悪童であった〈ぼくら〉と対照的に描かれているのだ。

「できない。ぼくはけっして人を殴ったり、傷つけたりはできない」

「なぜ? ほかの子は、お前を殴り、傷つけているじゃないか」

子供は、リュカの眼をまっすぐに見る。

「ぼく、体になら傷を受けても大してこたえないよ。でも、もしぼくがそんな傷を誰かに与えなければならないとすると、ぼくはもうひとつ別の種類の傷を受けることになって、それには耐えられないと思う」

「リュカにあの子を見つめてほしくないんだよ!」

「ぼくは、誰も見つめてなんかいない」

「見つめているよ! 嘘をつかないでよ! リュカがあの子を見つめているのを、ぼくは見たんだ。ぼくは、リュカにあの子をあんなふうに見つめてほしくないんだ!」

〈リュカ〉の血のつながらない子どもである〈マティアス〉は不具で、醜く弱い。

「美少年の悪童」と正反対の存在だ。

『第三の嘘』で明かされる「作文(悪童日記)」の真の作者も、どちらかと言えば〈マティアス〉に近い。

そして、著者のアゴタ・クリストフだ。

『第三の嘘』の付録である著者インタビューで、彼女は、「私ですか? 主人公の双子のモラルを書き、例示した本人である以上、私は、彼らのモラルを共有しているはずだ、ということになりますね(笑い)」と語っている。

しかし、モラルは共有していても、幼少期のアゴタ・クリストフは、『悪童日記』の双子たちのような行動を実際には起こせなかったのではないだろうか(一部は実行していたようだが)。

著者は、実際には、〈マティアス〉のような少女時代を過ごさざるを得なかったのかもしれない。

あの過酷な時代を「悪童」として生き抜きたかった、という著者の憧憬を、この三部作からはどうしても感じた。

それは、亡命先の第三国から祖国を見つめる眼差しと類似しているようにも思える。