【博物館】「マンモス展 その『生命』は蘇るのか」@大阪南港ATCギャラリーに男一人で行ってきた。

本展は、単なる「化石」の博物展ではない。永久凍土の中に眠っていた「毛」や「皮」や「肉」の博物展だ。

展示はされていないものの、今回の展示物の多くが見つかったロシア連邦サハ共和国の永久凍土の中からは古代生物の「液状の血液」までが見つかったという。

これらの発掘物と最先端の生命科学が出会ったとき、何が起こるのか。

いや、何が起こりつつあるのか。

何が起こったのか。

本展のテーマは、単なる「古代」ではない。

「古代」と「未来」の邂逅である。

副題である「その『生命』は蘇るのか」こそが重要だ。

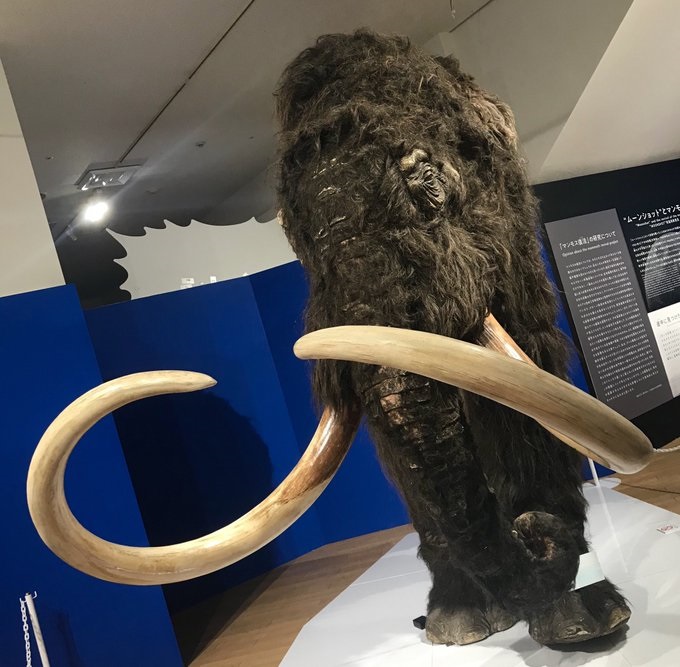

とは言え、「マンモス」という古代生物のインパクト自体も重要視されている。他の博物展では「マンモス」という存在自体が目玉の一つだ。

解説パネルによれば、マンモスは意外にも現代のゾウと比べて特別巨体というわけではないらしい。むしろ現代のゾウより若干小さい種類もいたとのこと。

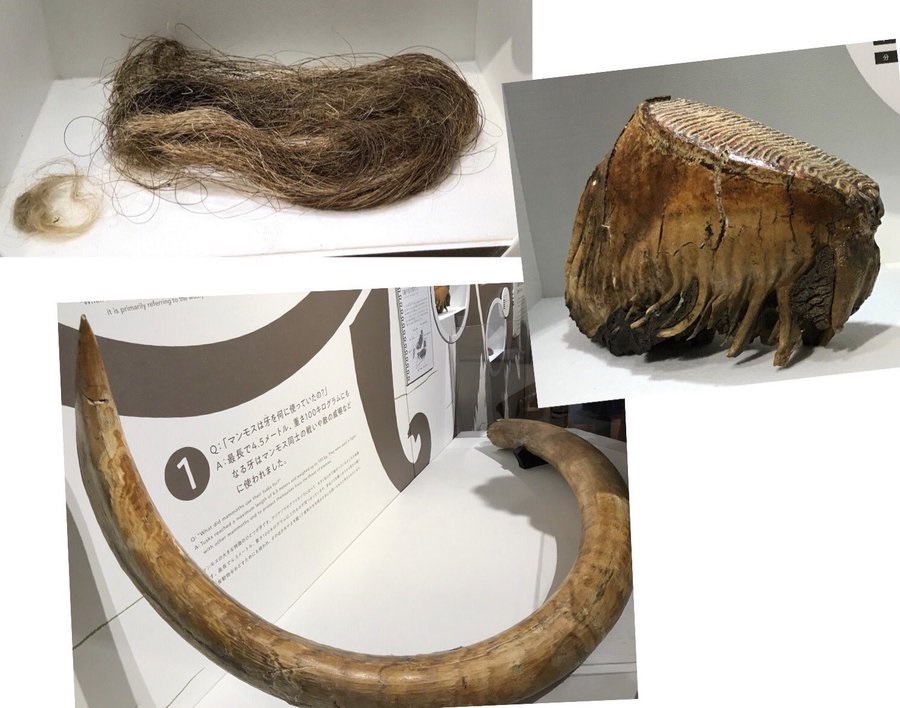

やはりマンモスを特徴づけるのは、その「牙」の長大さなのだろう。「牙」の大きさが彼の存在を実際よりも巨大に、また凶暴に見せている。

マンモスの特徴の一つには、全身を覆う「毛」もある。

本展では、「毛」そのものの展示や、永久凍土の中に眠っていた「毛皮(皮膚)」の展示もあった。

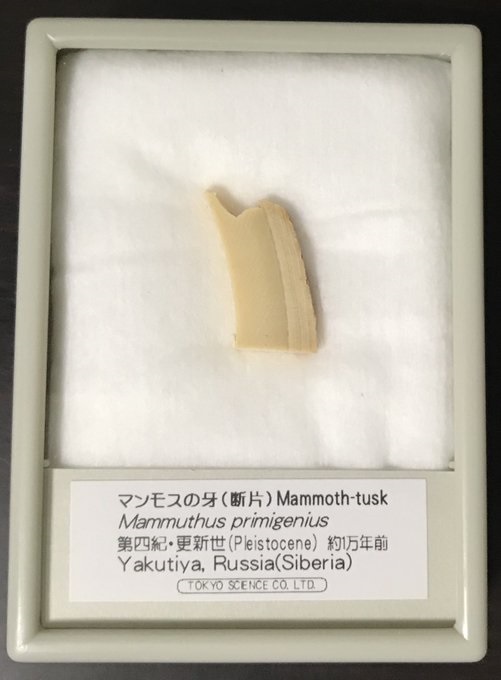

「牙(下)」

同時代の古代生物たちの骨や、我々人類がマンモスを狩る際に使っていた石器などの展示もあった。

ここまでが通常の博物展だろう。

ここからが本展の特異な点だ。

永久凍土の中から生前とほぼ同じ状態で発掘された古代生物たちが、僕らの眼前に姿を現す。

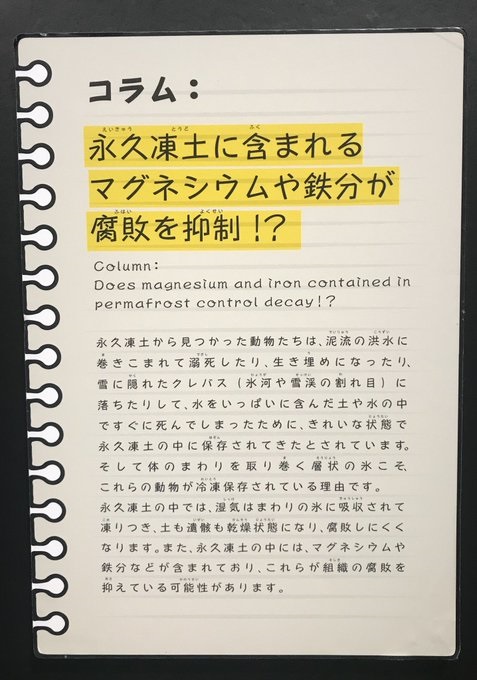

その前に、なぜ永久凍土の中では生物は腐敗しないのだろうか。解説パネルによれば、こうだ。

永久凍土の中では、湿気はまわりの氷に吸収されて凍りつき、土も遺骸も乾燥状態になり、腐敗しにくくなります。また、永久凍土の中には、マグネシウムや鉄分などが含まれており、これらが組織の腐敗を抑えている可能性があります。

そして、せっかく掘り出した貴重な標本を適切に保存するには技術がいる。ましてや、今回のように展示するにはさらに高度な技術が必要だ。

他の解説パネルから引用しよう。

どうも~。ぼくたち「冷凍標本ズ」で~す。

(中略)

ぼくたちはふだん、ロシア東部のサハ共和国の「マンモスミュージアム」の冷凍所蔵庫にいるんだけどさ……。正直、ここではみんなに会えないんだよね。

ぼくらを展示するには、いまみんなが見ているような「冷凍展示室」が必要なのさ。

この「冷凍展示室」は風のない状態でマイナス20度をキープしたり、ガラス窓が寒くても曇らないようにしたりしなくちゃいけないから、日本の会社の特別な技術が使われてるんだ。

ここだけの話、製作費は東京でマンションが買えちゃうくらい。

(以下、略)

ちなみに、大阪会場だからか知らんけど、解説パネルのほとんどは非常に親しみのある文章になっている。

後半の近畿大学の「マンモス復活プロジェクト」も漫画仕立てで展示されていて、子どもでも楽しめる。

展示窓の上部に展示室内の気温が示されていた。確かに、マイナス20度以下だった。

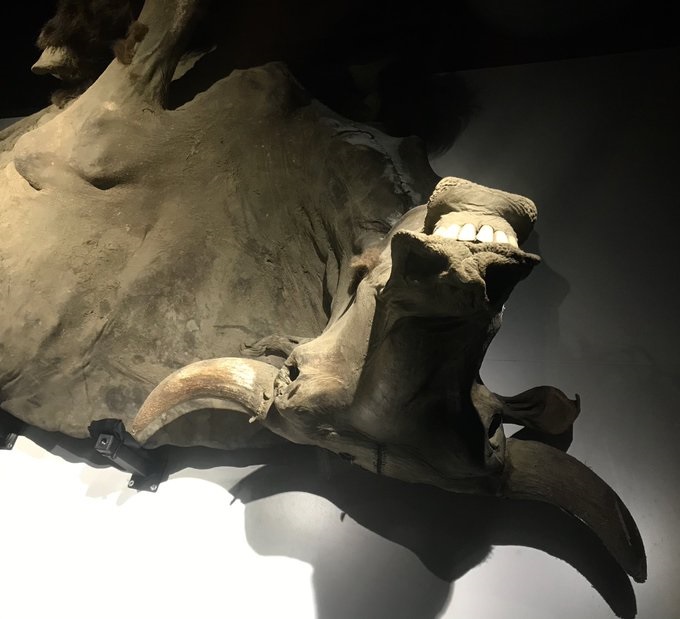

残念ながら、最大の目玉である「ユカギルマンモス」の頭部冷凍標本は撮影禁止だった。感想だけ述べる。

真っ先に目につくのは、やはりその巨大な牙。

次にそれを支える頭部全体に目が行く。骨ではない。灰色の皮膚に全体が覆われている。眼窩や鼻の抜け落ちた部分が黒い影になっている。まさしくミイラ、だった。

視線は頭頂部へと移る。そこに少しだけ茶色い毛が抜けずに残っていた。まるで中年男の剥げかけた頭のような哀れさで、思わず笑った。

他の冷凍標本は撮影可能だった。

会場ではこの「仔ウマ『フジ』」が、永久凍土の中から発掘される場面を撮影した動画も流されている。

凍った泥を水で洗い流し、徐々にあらわになっていく「フジ」の姿。

あまりにきれいに原形をとどめた、その姿。

研究者たちの喚声が上がる。

これが数年や数十年前の仔ウマではなく、数万年前もの太古の生物だとはにわかには信じられない。

笑わせにきてるのかな? と思わざるを得ないアングルで展示されてた。

マンモスの鼻は骨がなく柔らかな軟組織だけですので、一般的には死亡後にすぐ肉食獣に食べられてしまったり、腐敗するなどしてほとんどが失われ、なかなか発見されることはありません

永久凍土から発掘されたマンモスから筋肉組織等が採取されたことが説明されて、次の「マンモス復活プロジェクト」のコーナーへと展示は進んでいく……。

結論から言えば、近畿大学のプロジェクトチームが、保存状態のいいマンモスの細胞核をマウスの細胞に注入したところ、なんとマンモスの細胞核が生命活動を再開し、核分裂の直前まで進んだそうだ。しかし、そこで活動は停止したという。つまりは、この方法では残念ながらマンモスは復活しなかった。

近畿大学のプロジェクトチームは、ゲノム解析など他の方法でマンモス復活の試みを続けているらしい。

ただし、展示でも強調されていたのは、マンモス復活だけが目的なのではなく、その研究過程で得られる新たな技術や知見が今後の生命科学の発展にとって重要だということ、また、古代生物の復活やゲノム編集などは、技術的な問題だけでなく生命倫理上の課題が多くあることだ。

実際にマンモスという古代生物が現代に復活するかどうかはともかく、その可能性を大きく飛躍させた「永久凍土標本」を、この目で実際に見れたことは非常に貴重な経験だったと思う。

生きて動き回るマンモスを見られる未来がいつかくるのだろうか……。どうなんだろうか……。

なんだかソワソワしますね!

グッズ販売のコーナーで、なんとマンモスの牙の標本が売られていた。

これは買うしかないので購入した。

僕が買ったのは非常に小さいもの(800円ほど)だったが、数十万円クラスの高価なものまで売っていた。標本の採掘現場では、新たな発見につながる貴重な標本以外は持ち帰っても仕方がないので「キャッチアンドリリース」するらしい(本展でそのように解説されていた)が、一部は元に戻さず営利目的のために持ち帰るのかもしれない。研究者にとっては「ありふれた標本」でも一般人にとっては珍しい品だ。

マンモス展の後、同じATC内にあるカフェで昼メシを食った。