【生物展示】「アートアクアリウム城 京都・金魚の舞@二条城」に男一人で行ってきた。

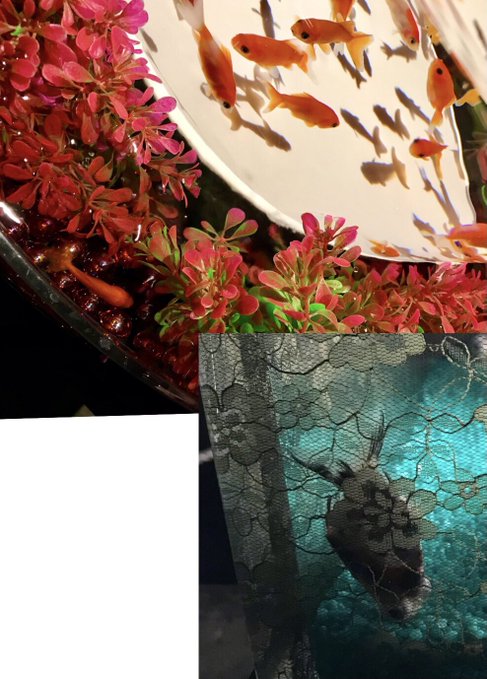

秋風に紅葉が舞うかのように、ライトアップされた大水槽の中であまたの金魚がひらひら泳ぐ。

朱色の品種を中心に、さまざまな色の金魚が光の中で群舞していた。

京都はいつでも観光客で賑やかな印象が強かったが、コロナ禍の影響か人はまばらで、夜のとばりに包まれた京の古城はいっそう静かだった。

いくつかの展示で用いられている邦楽調のBGMが会場全体にかすかに響いていた。

宵闇の会場のあちらこちらで、無数の水槽が照明に明るく照らされ、巨大なジュエリーのように輝いていた。

多種多様な水槽自体が一種の造形芸術で、なみなみと水をたたえたそれに色とりどりのライトアップがなされ、金魚が認識できない遠目からでも、それはそれで綺麗だった。

とは言え、やはり主役は「金魚」なのであった。

会場の解説パネルによれば、観賞魚としての金魚の歴史は、古代中国までさかのぼるらしい。品種改良に明け暮れた先人たちの執念が、ただの魚を芸術の域まで昇華させていた。

華美なライトアップがなくとも、現代の金魚はそれだけで人々の嘆息を引き出すことが可能だ。

色もかたちも大きさも、バラエティに富んでいた。何種類いただろうか。10は優に超えていたと思う。

そのすべてが、人間が人為的に作り出した品種なのだ。朱色の鮮やかさ、シルクのように揺れる尾びれ、金魚とは思えない巨体――。「原種のどこを強調し、新たな美しさを引き出すか」という製作者の意図は、それぞれの金魚を一目見れば瞭然だった。

ひとくくりに「金魚」と言っても、長い歴史の中で特化した「それぞれの美しさ」があった。

なお、「アートアクアリウム」という今回の展示に関しては、生命倫理の観点から批判を呈する人々もいる。

狭い水槽に多くの金魚を詰め込み、強い照明を当て続ける行為は動物虐待ではないのか、と。

SNSでは、病気になって弱った金魚を適切な措置もせず放置していると、画像付きで告発めいた投稿も複数あった(らしい)。

会場解説パネルの序盤には、批判をかわす狙いか、展示される金魚が適正な飼育環境の下で展示されているということが長々と綴られていた。

僕が興味深いと思ったのは、批判の急先鋒が金魚のブリーダーたち(らしい)ということだ。僕が思うに、彼らの怒りの原因は、劣悪な飼育環境(真偽は不明)はもとより、本展示のあり方が「金魚本来の美しさ」を見せるものではないという点にあるのだろう。観賞魚を”制作”するプロとしては、金魚自身が生命力に溢れ力強く美しく泳ぐさまを見せるだけで十分だという矜持があるのかもしれない。

批判者たちの主張には賛同する部分も大いにあるのだが、大集団で群舞する金魚や、ライトイルミネーションやプロジェクションマッピングを用いた今回の展示にも、やはりそれなりの美しさがあったと言わざるを得ない。

北京五輪の開会式では大集団のパフォーマーが一斉に寸分違わぬ演武を披露したが、僕ら観客がそれを美しいと思ったのは、決して「個の美しさがたくさんあったから」ではなく、「個が全体の背景として美を構築していたから」だろう。日体大の集団行動は、全体を見るから美しいと感じるのであって、個を個別に見たってそれがどれほど完璧な演技でも美しさは感じにくいだろう。

これらと同様に、もちろん個の金魚が美しいことは前述した通りなのだが、それとは別に、「群集した金魚がライトアップされたときに生ずる美しさ」というものが別に存在していた。

二条城を会場とした今回の展示では、屏風をイメージした作品が特に際立って美しかった。

屏風に描かれた金魚が動き出したような、不思議な感覚に陥る。

プロジェクションマッピングによって背景は次々に変わっていく。その中を泳ぐ金魚たちは、時に、紅葉に見えたり、雨や雪に見えたり、滝を上る龍に見えたりした。

本展では、個(生物としての金魚)の美しさにも、全体(ショーアップされたアクアリウム)の美しさにも、両方触れることができたので、個人的には非常に満足している。

(蛇足:アートアクアリウムが始まるまで二条城近辺を散策した。)

実は、二条城には昼に到着していた。陽が落ちるまで、二条城の敷地内でまったりするつもりだった。

が、入り口の係員に「アートアクアリウムのチケットでは昼間の二条城には入れない」と入場を拒否されてしまった。

「そんなカタいこと言わんでもええがな」と僕は粘ったが、「これやから大阪の人は困りますわ。チケットにも入場時間がわざわざ記載されてますやろ。オホホ」と京都人(たぶん)の係員に軽くいなされてしまった。

仕方がないので、スマホで近辺の和スイーツの店を調べて行ってみることにした。京都で和スイーツ食べ歩きは一度してみたいと思っていたので。

が、3店舗ほど回ったのだが、すべて休みだった。コロナ禍の影響で休業中なのか、平時から近隣の飲食店で定休日を合わせているのか、とにかく、ことごとく閉まっていた。店先のメニューの写真がどれもおいしそうで、発狂しかけた。

仕方がないので、チェーン店なら開いているだろうということで、近くのコメダ珈琲店に行ったら、幸いなことに開いていた。

秋を感じさせてくれるメニューをチョイス。

存分に糖分を摂取してやった。やはり甘いは正義だ。

食い終わって、席でスマホをいじったりして、できるだけ時間を潰そうとしたが、1時間が限界だった。

入場時間にはまだまだ時間があった。

仕方がないので、たった今スマホで調べたばかりの観光スポット「京都国際マンガミュージアム」に行くことにした。

僕は過去に宝塚市の「手塚治虫記念館」や川崎市の「藤子・F・不二雄ミュージアム」に行ったことがあり、それと似たようなものかなと思っていたのだが、事業者が京都精華大学という研究機関なだけあって、当ミュージアムは想像以上にアカデミックだった。

特にメインギャラリーに圧倒された。

常設展示「マンガって何?」は、マンガの歴史や国際比較、芸術の中での位置づけ、商業的発展など、様々な論点が分かりやすくまとめられていた。

そして、ギャラリーの四方の壁を埋め尽くす漫画の数々。戦後日本における主要な漫画が年代順にズラッと並べられていた。順を追って見ていけば、後世の漫画家が昔のどの漫画家に影響を受けているのかは一目瞭然だった。そして、従来の系譜に組み込まれないエポックメーキングな漫画家が突如として登場し、それが新たな系譜を形作っていくさまも感じ取れた。

当ミュージアムは、廃校となった小学校の校舎を活用しているらしく、木造建築のノスタルジックな雰囲気とも相まって、誰もが童心に帰れる場所だと思う。

その他、有名漫画家の石膏手型を集めた「マンガ家の手」、海外コミックスを集めた「マンガ万博」などのコーナーがあった。

それらを回ってもまだ時間があったので、最新の人気漫画が集められたコーナーで「ワンパンマン」を1巻からずっと読んでた。

アートアクアリウムの入場時間までいるつもりだったが、腹が減ってきた。空腹では鑑賞に集中できないだろう。

仕方がないので、泣く泣くマンガミュージアムを後にした。

二条城近くの天下一品でラーメンを食った。厨房のおっさんが「×××入れますか?」と早口で聞いてきた。×××が聞き取れなかったのだが、入れても入れなくても値段は変わらないのだろうから入れなきゃ損だと貧乏根性が顔を出し、「あ、はい、お願いします」と答えたのだが、×××はニンニクであった。

店を後にした僕の息はめちゃくちゃニンニク臭くなっていた。

仕方がないので、そのニンニク臭い息のまま、アートアクアリウムを鑑賞した。

二条城の出口では、土産物の屋台がちゃっかり軒を連ねており、京都に来たらなんとなく買わねばならない気にさせられる和菓子を購入して、帰路についた。