「バンクシー展@大阪南港ATCギャラリー」に男一人で行ってきた。〈中編〉※長文感想

【前編】にて、”謎の覆面アーティスト”バンクシーの人物像について触れた。↓

【中編】 【後編】では、今回のバンクシー展で展示されていた作品を、ざっと概観したい。

iPhoneのカメラロールに残っていた作品を載せていく。

わざわざ写真に撮ったということは、何かしら僕の印象に残った作品だということだが、それがバンクシーを代表する作品だと一般的に捉えられているかは保証しない。(むしろそうでない可能性が高い。)

また、バンクシーに限らず、風刺作品は、ある種の”暗黙の了解”が製作者と鑑賞者の間で前提として共有されてはじめて、そこに「おかしみ」が生じる。

前提条件となる”暗黙の了解”について無知だと、いまいち作品のおもしろさが分からない。

僕の不勉強が原因で、「なんだこれ?」と素通りした作品もいくつかあっただろう。(特に、イギリス政治やキリスト教がらみのネタとか。)

バンクシーの代表的な作品と、そのバックボーンを知りたいと思ったら、『Wall and Piece【日本語版】』という画集を見るのが最適だと思われる。

作品に添えられたエピグラムや、バンクシーのコメントもふんだんに挿入されており、作品の理解に役立つだろう。

バンクシーのウィットに富んだ表現は、「絵」だけでなく、それら「言葉」の効果によるところも大きい。

4.反逆者バンクシーの好む主題。

本展では、バンクシーの雑多な作品群が、モチーフごとに分類して展示されていた。

【前編】でも述べたように、バンクシーが扱う主題は、彼の批判・風刺・揶揄の対象となる「権力」である。

一口に「権力」といっても、さまざまな類型がある。

下記では、その「権力」の類型区分に従って作品を載せていく。

①国家権力

最も分かりやすい権力は、やはり、「公共性」の名のもとに個人の自由を不当に縛る(とバンクシーは考える)「公権力」をモチーフとした作品群だろう。

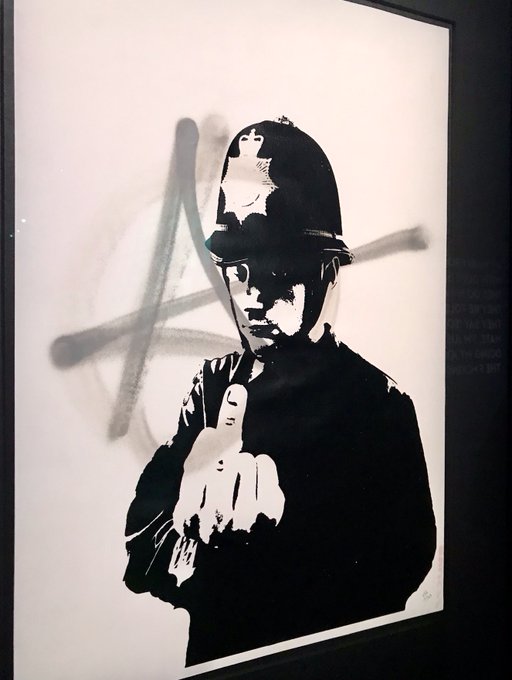

a.警官

一般市民の目に入りやすい公権力と言えば、警官だ。

「公」を象徴する「制服」(統一された服)を着て、「力」の象徴である「銃」を携えている。

これほど公権力が具現化された存在もないだろう。

職業人としての警官は、個を剥奪されている。

それを表現するために、ステンシルによって「まったく同じ姿」をした(すなわち無個性の)警官が、両側の壁にずらっと描かれている。

来場者はこの狭い通路を通らなければならない。しかも、人が通っている間は、センサーが反応し、爆音の銃撃音がスピーカーから流れる仕組みになっている。

圧迫感を感じる演出だった。

その異質性を強調するためだけでなく、

全員に同じ仮面を貼り付けることで、

個々の人間から「人格」を剥奪するためだ。

ちなみに、バンクシーの作品には、「男性警官2人が抱擁しながら接吻を交わしている」場面を路地裏の壁に描いたものがある。

本展で展示があったかは覚えていないのだが、バンクシーの複眼的な思想が感じられて、警官を扱った作品の中では僕的にこれが一番好きだ。

個性を剥奪されたかに見える警官も、しっかりと個人としての人生を生きているということを、バンクシーは否定しない。

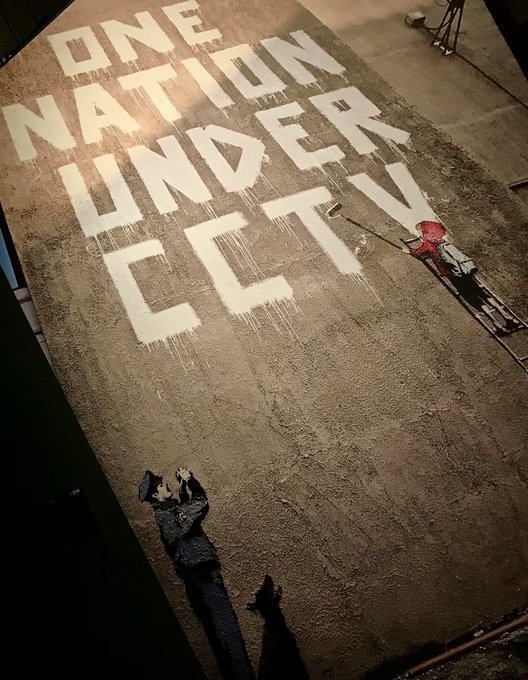

b.監視カメラ

「治安の維持」というこれもまた「公共性」の名のもとに、私権(プライバシーなど)を制限にかかるものとして、「監視カメラ」がある。

この権力の厄介な点は、実際に監視されているかに関わらず、「見られているかもしれない」という恐怖を市民に抱かせる点だ。(その規範効果については、ミシェル・フーコーの「パノプティコン」理論に詳しい。)

また、管理社会の極致を描いたディストピア小説『1984年』はイギリスで生まれているし、自由主義国の中で(つまり中国を除いて)監視カメラの設置台数が最も多い都市はロンドンらしい。

バンクシーにとっても、「監視カメラ」の存在は無視できない。

ただ、彼の痛快なところは、それに怯えて隠れようとするのではなく、逆に、自分から監視カメラの前に出ていこうとする点である。(もちろん、フードや変装で顔は隠してだが。)

わざわざ監視カメラの映像に写るような位置に描かれた作品も多い。まるで相手を挑発するかのように。

萎縮なんかするかよという、ストリートアーティストとしてのバンクシーの気概が、遊び心とともに伝わってくる。

(詳しくは、「バンクシー 監視カメラ なに見てんだよ」などで検索すると作品の画像が出てくる。)

ちなみにバンクシーは、作品だけでなく、わざわざ自分自身が監視カメラに映ることで、その「監視カメラの映像」自体を作品にしようと企図したこともあるという。

(詳しくは、「テートブリテン美術館 バンクシー」で検索。)

本展でも監視カメラを実際に使った展示があって、この展示がバンクシーの手法をパクったものなのか、インスピレーションを得たものなのか、まったくのオリジナルなのかは分からないが、おもしろかった。

複数台設置されたモニターには、イギリスの街頭、雑踏、現地のバンクシー作品の映像などとともに、監視カメラによって捉えられた本展の会場内の様子も映し出されている。映像は次々と切り変わっていく。

ギョッとさせられたのは、モニターを見上げる(鑑賞する)自分自身の姿が急に映し出されたということだ。

よく見たら、中央のモニターの上部に思いっきり監視カメラがあって、僕の方にレンズを向けていた。

他の来場者の姿を見ているつもりが、実は自分も見られていたのだ。

監視しているつもりが、実は自分こそが監視されていたのだ。

うーん、おもろい。

ちなみに、この展示の近くに、ガチの(たぶん)警備員が立っていて、「見られている」感をさらに感じた。

バンクシーみたく、逆に、なんか、やりたくなってしまう。ムズムズした。

c.政治家・皇室

ハッキリ言って、「英国ネタ」なので日本人の僕にとってはいまいち諧謔性を感じられず。

日本に比べてより世俗的ではあると思う。

「シンデレラ」の死体が窓から飛び出ている。

それにカメラを向ける大勢のメディア。

(詳しくは、「バンクシー チャーチル モヒカン」で検索。)

『猿の惑星』という偉大な先行作品があるし、権力者を「猿」に見立てる手法はマンネリ感がある。

逆に、【前編】で述べた「ネズミ」のように、自ら(社会的弱者)を「猿」として描いたバンクシー作品のほうが、個人的には好きだ。

「猿」と馬鹿にされている存在が、実はズル賢く生きているという風刺をこめた作品があったのだが、アレはどこで見たのだったか……。

②消費社会(資本主義)

赤いTシャツを”売っている”。

バンクシーは、資本主義というシステムも「権力」の一種だと考えていると思われる。

実質的に、その枠組みの中でしか我々は生きられないのだから。

バンクシーが資本主義を批判するとき、それによって特権的な利益を得ているとされる人々(資本家)は主たる標的とはならない。トマ・ピケティが資本の収益率が賃金の成長率を上回ることを2010年代に指摘したように、階級(階層)対立は現代においても主要な問題だと思われるが、バンクシーはそういった「(彼の)目に見えにくい」ものをあまり対象としない。

逆に、彼が好んで取り上げる主題は、大量消費社会の中で知らず知らずのうちに操られている市井の人々だ。企業の広告や周囲に踊らされて我先にと買い物にあけくれる群衆たち。

彼らの姿が、同じく「普通の生活」を送るバンクシーの目に入ってきやすかったのだろう。

ここには、「自分の目に入ってきた矛盾」をモチーフとするというバンクシーの基本的な姿勢が見てとれる。

「実際に体験した事実」と「他のメディアから仕入れた観念的な情報」――前者を題材にした作品のほうがより説得力を持つのは当然のことである。

大量消費社会に生きる人々を描いた作品は、一段と皮肉が効いていて僕的には好みである。

「同じ阿呆なら踊らにゃ損々」という言葉もある通り、大量消費社会はバカバカしいと思いつつも、それに踊らされる人々に親しみさえ感じる。

さらに安く、

さらに大量に。

檻を抜け出し……

資本主義によってイギリスをはじめとする多くの国は豊かさを享受するに至ったわけだが、それがいかに優れた思想であっても実力行使でもってそれを他者に強いるという行為は悲劇を生む。

上記の「ミッキーマウス」や「ドナルド・マクドナルド」のように、バンクシーは資本主義文化の中で生み出されたキャラクターを自作の中で流用することが多い。

当初は、人々に慣れ親しまれたキャラクターのキャッチ―さを利用したに過ぎなかったのだろう(例えば、下記の『スヌーピー』の「チャーリー・ブラウン」)。

しかし、バンクシーは徐々に「資本主義」や「豊かさ」の象徴として、そういった既存のキャラクターを用いるようになってくる。

なぜか。

それらを用いることで、世界に存在する悲劇をより強調できるからだ。

明と暗のギャップによる効果が生み出されることを狙っているのだ。

この表現手法の集大成として、バンクシーは「ディズマ・ランド」というテーマパークを作り上げた。

バンクシーは、なにもディズニーを嫌悪しているわけではない。馬鹿にしているわけでもない。

バンクシーが「ディズニー・ランド」を模倣して「ディズマ・ランド」を作り上げたのは、あくまで、資本主義の豊かな文化の中で生み出された「夢の王国」が、現実世界の惨状をもっとも対照的に浮かび上がらせる道具だったからに過ぎない。

本展では、規模的に不可能なので、「ディズマ・ランド」はもちろん再現されていない。当時の写真や広告物(看板やCM映像)が展示されているだけだった。

ネットで軽く検索すると、日本語で書かれたさまざまな体験レポートや動画を見ることができる。

バンクシーをはじめとする美術家たちの、現代社会の矛盾や不条理を捉える視線は鋭い。

以上見てきたように、バンクシーの芸術表現は概して、なにか社会的・政治的な主張するための「道具」となっている側面があることは否めないだろう。

そして、「ストリートアーティスト」であるバンクシーは、その作品が「どの場所」に存在すればもっとも効果的に鑑賞者の心を揺さぶれるかを常に考えていると思われる。

彼の追求の必然として、バンクシーはイギリスを飛び出さざるを得ない。

そしてバンクシーは、さまざまな国・地域に赴く中で、「権力」が生み出すもっとも醜悪な結果――「戦争」や「紛争」を主題として作品を生み出していく。

長くなったので、続きは【後編】にしようと思う。