「バンクシー展@大阪南港ATCギャラリー」に男一人で行ってきた。〈後編〉

「戦争」を主題とした作品について

誤って攻撃の対象にされないよう、建物の屋上に「幼稚園」の文字を大きく書いた。しかし、無慈悲にも大国のミサイルは、その建物を一瞬で破壊した。多くの幼い命が奪われた。

はるか上空から爆弾を投下する存在が、無人機ではなく「人間」であったならば、屋上になにを書けば「彼」の蛮行を止めることができたのか。

歪んだ論理や倫理に熱狂している「彼」を、ハッと目覚めさせるような、清新な表現――。

例えば、バンクシーならば、ロシア軍の兵士に向けてウクライナの建物の屋上になにを描くだろうか。

2023年現在、既にバンクシーはウクライナで作品を発表している。

画像は、検索すれば簡単に出てくる。

柔道着を着た小さな子ども(ウクライナ)が大きな成人男性(ロシア、または、柔道愛好家のプーチン大統領)を投げ飛ばしている画などが、戦禍の爪痕が残るウクライナの街中の壁に残された。

バンクシーの立場は明確で、ウクライナ市民への連帯とロシアあるいはプーチン大統領への揶揄が目立つ。

その絵を見た人びとが、なにを感じ、あるいは、なにも感じないのか――。

なにかを感じた人びとが行動を変容させ、世界が少しでもより良い方向へ進むことはあるのか――。

大阪で「バンクシー展」と銘打たれた美術展が開催されたのは、2020年末頃だった。

そのころは、まだロシアによるウクライナ侵攻も始まっていなかった。

しかし、バンクシーは既に、「戦争」を主題としていくつもの作品を発表していた。

その理由としては、<前編>や<中編>で述べたように、 ストリートアートが「社会変革」や「反権力」といった思想を内包しているからだ。

2000年代には、バンクシーの活躍の舞台は、ブリストルというイギリスの地方都市を飛び出し、国境さえも飛び越えて、全世界に及んでいた。

これも<前編><中編>で述べているが、ストリートアートは作品そのものだけでなく、それが「どこで」表現されるかという「表現の場所」が非常に重要だ。「その場所」に描かれることで、思想的な文脈が生まれるからだ。

つまり、「戦争」を主題として取り上げるならば、戦争が行われている当地に作品を残すことがもっとも効果的だった。

バンクシーの代表作とされる下記の作品「Love is in the Air」も、日本の美術展で飾られるよりも、ベツレヘムの分離壁に描かれることで真の価値を発揮する(既に前記事で述べたが、バンクシーの表現手法は主に「ステンシル」と呼ばれる「版画」であって、複製は容易である)。

僕が美術展でこの作品を見たときの感銘と、パレスチナやイスラエルの人びとが分離壁に描かれたこの作品を見たときの感銘が、同じであるはずがない。

パレスチナ問題におけるバンクシーの立ち位置は、パレスチナ寄りと言われており、イスラエルに対して批判的とされている。この作品も「イスラエル批判」の作品だと解説されることが多い。

しかしながら、「ウクライナ侵攻におけるロシア批判」がより直接的(行為者に対する揶揄・皮肉等)であるのに対し、この作品は「イスラエル批判」に留まらず、「戦争自体の無意味さ」を主張しているように僕の目にはどうしても映る。

バンクシーが分離壁の目の前に建設した観光ホテル「THE WALLED OFF HOTEL」の客室には、下記のような絵が壁に描かれているらしい。

なにかをぶつけ合っても得るものは乏しく、ぶつけ合うものによっては失うものは甚大だ。

それならば、「花束」や「まくら」をぶつけ合ったほうがいい。誰も傷つくことはない。

ベツレヘムの分離壁にはプロパガンダ的な作品も含めて多くのストリートアートが描かれているらしいが、バンクシーの作品が人々をいっそう惹きつけるのは、結局のところ「ラブ&ピース」を謳っていたからだろう。

「美術界」という権力との距離の取り方

<前編><中編>において、バンクシーの作品は「権力」に対する風刺という側面が強いことを述べた。そして、「権力」の類型にそって作品を紹介した。

最後に取り上げたい「権力」は、「美術界」である。

バンクシーは、「美術作品の価値」に関わる問題提起(風刺)として、いくつかのスタンドプレーを行っている。(オークション会場でのシュレッダー事件など。)

頻繁に行われているスタンドプレーが、世界の有名美術館に自分の作品を勝手に飾るという行為だ。

美術館を訪れた人びとは、バンクシーによる”偽物”にも熱心に見入る。すばらしい作品だと、感嘆の溜息を漏らす人さえいる。冷静に作品を鑑賞すれば、明らかに違和感のある作品であるにも関わらずだ。

有名美術館のコレクションとなるということは、「美術界」という権威からお墨付きを得たということだ。人びとは、作品の実質的価値を問わず、「権威」の認めた存在を盲目的に称賛する。

有名美術館の壁に飾られている作品なのだから、この作品もきっと価値のあるものに違いない――という人びとの妄信を皮肉っているわけだ。

中には、学芸員にも気付かれることなく、数か月間も飾られ続けた”偽物”もあったらしい。

<前編>でも述べたが、ストリートアーティストとしてのバンクシーの表現の場は、基本的に、街中の外壁というオープンスペースである。

オープンスペースを使う利点は、まず、「誰もが鑑賞できる」ということだ。

ストリートアートが主として、「形而上的な美」を追求するのではなく、「現実的な価値観への揺さぶり」による「社会変革」を目的としているならば、少数の人が観覧できる閉鎖的空間(美術館)ではなく、多くの人が行き交う公共空間(街中)に作品を配置することは当然だ。

2つ目の利点は、「誰もが描ける」という点だ。

ストリートアートは、誰かの許可を得ないと飾れないものではない。権威に認められる必要はない。権威の顔色を窺う必要はない。作品の評価は、普通の生活を送る市井の人びとによってなされる。

バンクシーにとって、「美術館に自分の作品が正式に飾られる」ということは、名誉ではなく、むしろ不名誉だ。(本展も「バンクシー非公認」である。)

「反逆者」あらんとする自分の作品が、美術館という「権威主義」の象徴の建物に飾られてはいけないのだ。

一方で、個々の作品を世界中に散在させるのではなく、一定の数の作品群を同じ場所に飾ることで人びとの価値観をより強く揺さぶりたいともバンクシーは考えている。

「一定規模の作品群を同じ場所に飾る」という点が重要なのであって、すでに述べた「Dismaland」や「THE WALLED OFF HOTEL」もその観点から制作建造されたのだろう。

他方の美術館側も、バンクシーの集客力に期待している。

両者の思惑が一致したとき、あくまで例外的に、バンクシーの作品が美術館に飾られることになる。

しかし、バンクシーとしては権威におもねっているという印象を持たれるとマズいわけであるから、その展示の仕方は異様なものとなる。

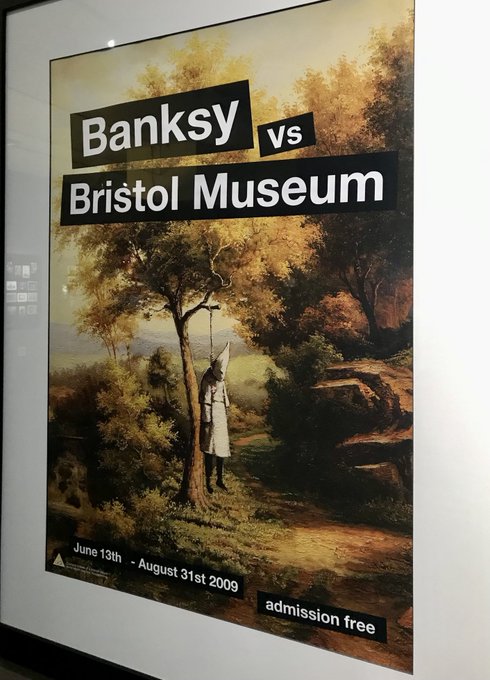

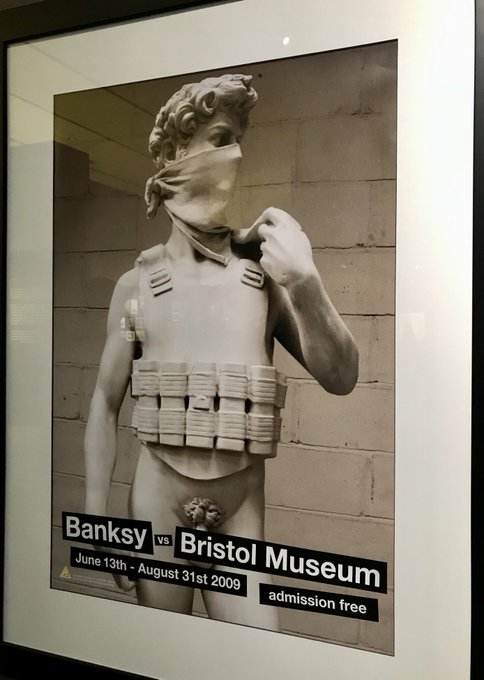

第一に、下記のように、既存の権威(美術館)との対立が強調される。

第二に、権威への風刺の側面が強調される。

第三に、テーマやコンセプトなどはあくまでバンクシーが主導する。

肩に力の入ったバンクシーの表現は、やや過激に映る。

展示場所の文脈というストリートアートの利点を使えないので、過激な表現を使わざるを得ないのだろう。(下記のように伝統的な美術作品のパロディを用いることで、テーマ性がより際立つかと言えば微妙なところだろう。「美術館」という場所が「テーマ性」に先行してしまっては本末転倒だと思われるが、全作品を鑑賞したわけでもないのでなんとも言えない。)

やはり、ストリートアーティストであるバンクシーの作品は、街中の壁で何気なく目にしたとき、もっともハッとさせられるのではないだろうか。

そんなことを思いながら、美術展を鑑賞し終えた。

●

鑑賞後にATC内で、「ローストビーフ丼」を食べた。うまかった。

当日は曇天だった。しかし海は絵になる。